这两年兴泊证券,越来越多的外国游客和博主带着好奇与镜头涌入中国,菜市场和超市也成了打卡地。社交平台上,许多人一边“对账”一边发问:“为什么中国人能用这么便宜的价格买到这么多新鲜蔬菜?”

中国人的“蔬菜自由”为何如此令人惊讶?又是如何实现的呢?

(一)

丰裕、新鲜、平价的蔬菜供应,当然不是天然形成的。

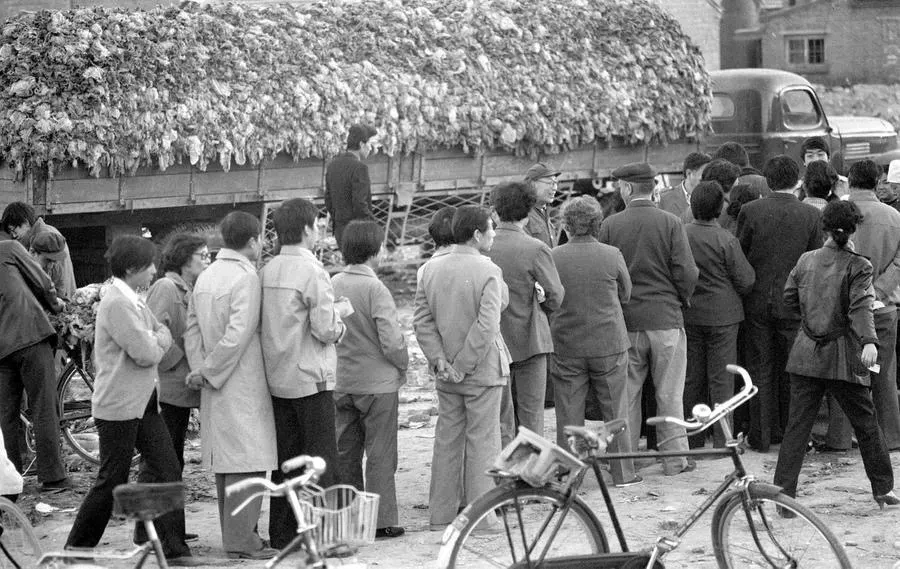

四十多年前,中国人的餐桌还是紧张而单调的。尤其漫长冬日,北方家庭的吃食更显匮乏,价廉且易于存储的白菜、土豆是绝对的“当家菜”。每到深秋,家家户户都要拿出“战时”状态,排队抢囤几百斤的白菜、土豆,这心才算落了定。

“有啥吃啥”“有啥囤啥”,但这大白菜,也不是那么容易就有的。

就拿北京来说,20世纪80年代,一个冬天全市至少要消耗小3亿公斤的大白菜。要在十几天内完成对这些大白菜的产地砍收、运输销售,是个大工程。

为了打赢这场“战役”,北京专门设立了市级“秋菜指挥部”。该指挥部由副市长挂帅,计委、商委、财政局、物价局等多个部门的主管领导参加。

一到深夜,城市的街道上就塞满了运菜的卡车、拖拉机、马车,高峰年份,每天动用的汽车将近一万车次。白天,各个菜站忙到飞起,由于人手紧张,上级部门的工作人员甚至解放军战士都要支援销售一线。气象部门还要预告当天晚上的气温,一旦出现霜冻天,得赶着给全城露天堆放的大白菜盖上防冻的棉被和草帘……

“冬储菜”牵动家家户户的餐桌。为了让大白菜的价格保持在一个相对稳定的水平,各地政府持续投入大量补贴。当时的报道中曾记录了这么一段——北京市政府一位领导感慨大白菜补贴:“两座立交桥没了!”一位白发苍苍的老大爷则感叹,大白菜7分钱一斤收购上来,3分3卖给居民,还规定七成以上得是菜心,“也就是共产党!”

(二)

“买菜难”困扰着中国快速扩张的城镇。副食品供应短缺、价格波动剧烈、流通渠道梗阻兴泊证券,成为改革开放进程中亟待破解的民生难题。党和国家下定决心,从制度层面入手,彻底扭转这种局面。

1988年,“菜篮子工程”正式启动,“米袋子”省长负责制、“菜篮子”市长负责制应运而生。通过这一顶层设计,保障市民“菜篮子”供应的重任,扛在了地方政府的肩上。

目标既定,一场旨在解决“从无到有”供应难题的全国性攻坚战迅速打响。

在生产端,城市近郊开始大规模规划建设蔬菜生产基地和畜禽养殖场,以“菜园子”实现“菜篮子”的基本自给。

在流通端,大规模投资兴建国营菜市场和大型农产品批发市场,允许并规范城乡集贸市场发展,初步打破了城乡分割、区域封锁的局面。

在调控端,逐步建立了补淡的蔬菜生产基地,因地制宜以丰补歉,增强了政府应对季节变化和市场波动的“稳价保供”能力。

一系列标本兼治的组合拳,以前所未有的力度,缓解了长期存在的副食品短缺矛盾,农民的收入水平也获得大幅提高。山东寿光的一位农民在联合16名村民共同搭建冬暖式蔬菜大棚后,仅几个月就创造了17个“双万元户”的奇迹。

而对北京市民来说,最突出的感受就是排队抢囤大白菜的“长龙”不知不觉不见了,原本年年囤菜的老人们,发现菜市场丰富了,菜价便宜了,连他们手中的篮子也轻多了。

(三)

到了20世纪末,大白菜在百姓冬季餐桌上的份额只剩20%,汪曾祺先生曾调侃的北京饮食“大白菜主义”终于结束。

随着生活水平提高,人们对蔬菜的需求逐渐超越“量”的满足,转向对品种多样性、品质新鲜度、食用安全性、营养均衡性等更高层次的追求。

这一背景下,“好不好”“优不优”成为新的时代命题,“菜篮子工程”的重心随之调整,在继续保障充足供应的基础上,更加注重结构优化和质量提升。

一方面,“黄瓜院士”侯锋、“甘蓝院士”方智远、“甜瓜院士”吴明珠、“辣椒院士”邹学校等一批育种家呕心沥血,致力于培育优质品种,丰富百姓餐桌。设施农业以前所未有的速度在全国普及,智能温室大棚、垂直农场等新型生产模式不断涌现,现代农业技术成为核心驱动力。

另一方面,流通体系的现代化、智慧化水平持续提升。自2010年起,为了满足冬季人们对新鲜蔬菜的需求,国家层面开始“南菜北运”系统布局。之后,覆盖全国的冷链物流网络加速构建,“从田头到餐桌”的全程保鲜成为可能。同时,大型连锁超市、社区生鲜店、线上电商平台蓬勃发展,极大地拓展了消费者的购买渠道和选择空间。

除此之外,还有法律制度、质量监管、应急储备等多方面的努力。可以说,30多年以来,“菜篮子工程”在持续进化,显示出旺盛的政策生命力。

(四)

今天,中国年产8亿多吨蔬菜,无数新鲜蔬菜通往发达的冷链物流网,源源不断地供应14亿多中国人的菜篮。

而放眼世界,冬天里的英国大约有95%的西红柿和90%的生菜需要进口;日本蔬菜自给率达76%,但一遇上台风或寒潮,价格瞬间飞涨;韩国人爱吃泡菜,可自己种的严重不足,经常发生“金菜”危机;美国虽然农业规模化程度高,但地广人稀使得蔬菜集中种植和运输距离拉长,“吃点绿的”成了地理和钱包双重考验。

对比中外在“蔬菜自由”上的差距,回顾“菜篮子工程”的非凡历程,我们可以清晰地看到制度优势如何转化为实实在在的民生福祉。

这种优势,首先源于一切发展为了人民的价值追求。保障“菜篮子”供应,始终被视为关乎国计民生的大事。这背后,是“民以食为天”的质朴情怀,更是“把饭碗牢牢端在自己手中”的清醒认知。

而这一理念得以落地,依靠的是“集中力量办大事”的显著制度优势。 无论是早期生产基地和批发市场的全国性布局,还是后期冷链物流等现代化基础设施的建设,无一不是在国家统一规划、强力推动、各方协同下实现的。这种强大的组织动员能力、资源整合能力和战略执行能力,也是那些“散装”的政治体制难以企及的。

这一过程也展现了“有效市场与有为政府”的辩证结合。“菜篮子工程”的成功,并非简单的计划指令,而是在充分尊重市场规律、激发市场主体活力的同时,更好地发挥了政府在规划引导、政策扶持、市场调控、公共服务等方面的重要作用,防止了资本垄断、市场失灵对民生的威胁。

一日三餐,关乎民生兴泊证券,考验治理。这只满载着民生关怀与制度智慧的中国菜篮子,不仅盛满了物质的丰盈,更体现出中国制度的力量与温度。

景盛网配资官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。